26. Oktober 2016

Das erste Lebewesen, das ich morgens früh auf der Ile Royal erblicke, ist ein Kind. Ein Junge, vielleicht 10 oder 12 Jahre alt, joggt mit seiner Mutter am Strand.

„Tomy, hier gibt es Kinder.“

„Warum denn nicht, schließlich ist ein Hotel auf der Insel.“

Trotzdem verstört mich der Anblick – ein Kind, auf einer ehemaligen Gefangeninsel, einem der grausamsten Orte der Geschichte?

Und noch etwas irritiert mich: Der Ruf des Bem-te-vi, ein Ruf, der für mich immer in Brasilien begrüßt, der mir sagt: „Schön dich zu sehen, willkommen in deiner dritten Heimat!“ Irgendwie klar, dass dieser Vogel nicht an der Grenze aufhört zu existieren, aber müsste er hier nicht „Bien-tu-voir“ rufen?*

Denn wir sind in Frankreich, in der EU, und das in einer der Menschen-unfreundlichsten Gegend der Erde: Im Land des Wassers, das bedeutet Guyana in der Sprache der hier lebenden Indianer, zwischen Amazonas und Orinoco. Die Menschen, die in den ersten 300 Jahren nach der Entdeckung hierhin kamen, dienten in erster Linie als Nahrung: Entweder für die Haie vor der Küste, die Moskitos und in der Folge für die Viren des Gelbfiebers und der Malaria oder sie wurden direkt von den Ureinwohnern verspeist.

Mit dem letzten Tageslicht umrunden wir die Ile du Diable, die Teufelsinsel, berühmt und berüchtigt aus dem Film Papillon. Ein wenig enttäuscht sind wir, denn sie ist relativ flach, da ist keine hohe Klippe von der aus ein Gefangener und sei er noch so verzweifelt ins Meer springen und mit der siebten – oder war es die vierte? – Welle an Land und in die Freiheit gespült werden könnte. Und dennoch lässt das Meer, das heute ruhig und freundlich dahinwogt keinen Zweifel: Von hier gibt es kein Entkommen! Hoch hinauf spritzt die Brandung, fegt die Gischt zu den Bäumen. Wie mag es hier zugehen, wenn es 20 Knoten Wind hat? Oder gar mehr?

Als wir bei den iles du Salut, vor Royal, ankern, ist es stockdunkel, auch von der Insel dringt keine Beleuchtung zu uns. Wir können nur mühsam die Umrisse eines weiteren ankernden Schiffes ausmachen, doch kaum liegen wir fest, tönt eine Stimme aus dem Funkgerät:

„Yemanja, Yemanja, hier ist Papillon, könnt ihr mir sagen wo ich ankern kann, ich sehe nichts!“

Mehr als vier Tage lang hatten wir Walter nicht gesehen, jetzt biegt er südlich um die Ile St. Joseph – was man keinesfalls nachmachen sollte, denn bei weniger friedlichen Wetterbedingungen kann das ins Auge gehen. Teufelsinseln hießen diese drei hier, lange bevor Europäer sich hier dauerhaft niederlassen konnten, denn sie zerbröselten reihenweise Schiffe. Inseln des Heiles, Iles du Salut, heißen sie erst, seit sich ein paar Überlebende einer der frühen Siedlungswellen hierher flüchten konnten – in relativ angenehmes Klima, in dem es keine Moskitos gab und gibt.

Ankerplatz von der Ile Royal aus

Morgens früh, kurz nach Sonnenaufgang ankert ein weiteres bekanntes Schiff neben uns, die französische Babel. Sie ist auf dem Weg nach Curacao. Sie hatte in Soure gegenüber von Belem Halt gemacht, lag dort sicher und bewacht vor Anker, während die Crew mit dem Schnellboot Belem besuchte.

Und jetzt ist da dieses Kind.

Ab neun Uhr fallen die Ausflugskatamarane aus Kourou und Cayenne über die Insel her, sie spucken junge Leute und viele Familien mit Kindern jeden Alters aus. Bald machen auch wir uns auf dem Weg, um die Insel zu erkunden.

Sie ist schön, schlicht und einfach schön, ein tropisches Paradies. Hunderte Kokospalmen wiegen sich über dunklem Basaltsteinen dem türkisen Meer entgegen. Die Blätter dieser Palmen sind feiner, graziler als die in Brasilien. Ob es unterschiedliche Kokospalmensorten gibt? Dunkelgrüne tropische Bäume mit großen, ledrigen Blättern mischen sich dahinter in ihr helles Birkengrün. Das Gezirpe der Grillen schlägt uns lautstark entgegen, lässt mich lächeln in Erinnerung an die Abende in unserem Haus in Salvador. Im Unterholz raschelt es, Agutis laufen hopsend vorbei. Sie erinnern an riesige Ratten, kleine Kängurus und Eichhörnchen ohne Schwanz. Ihr Hinterteil ist zu groß, so wie meines, der Kopf zu klein – ich bild‘ mir ein, in meinem ist wenigstens etwas Anderes als Stroh drin. Sie sind scheu, sehr scheu. Blattschneideameisen kreuzen unseren Weg, in den Bäumen leben kleine Äffchen.

Verlassenes Gebäude auf Royal, Iles du Salut

Aguti auf Royal

Die Afferln

Vor uns liegt die Vila des Gefängnisdirektors, zartrosa, mit taubengrauen Fensterläden und filigranen schmiedeeisernen Gitter auf der Veranda. Einst muss man von dort einen traumhaften Ausblick gehabt haben, heute sind die Bäume davor zu hoch. Bunte Bougainvillea und Hibiskus schmücken den Garten drum herum, eigentlich eine Traum-Villa. Drinnen informiert eine Ausstellung über die unrühmliche Vergangenheit der Insel und einen seiner berühmtesten Gefangenen: Francis Lagrange, Flag genannt, uns wohl besser als Degas aus dem Film Papillon, alias Dustin Hoffmann, bekannt.

Die Vila des Gefängnisdirektors

Lagrange hatte Kunst studiert, da er aber dem guten Leben und schönen Frauen sehr zugetan war, ging ihm bald das Geld aus. Also fälschte er Briefmarken und Bilder, wurde gefasst und kam 1931 als Gefangener nach Französisch Guyana, erst nach St. Laurent, floh und fälschte Banknoten, wurde wieder gefasst, verbrachte zwei Jahre auf der Ile St. Joseph und kam schließlich auf Royal. Hier nahm er die Malerei wieder auf, ihm verdanken wir bildliche Einblicke in das Leben der Strafkolonie. Er hat auch Henri Charrière gemalt, den Autor von Papillon. Ich kenne das Buch nicht, nur den Film, in dem ja auch die Freundschaft der beiden Männer ein Thema ist. Doch nichts hier deutet darauf hin, dass es sie wirklich gegeben hat. Und nichts beweist, dass er all die Dinge, die er beschreibt, auch wirklich selbst erlebt hat, dass er der Held war, als den er sich beschreibt: Laut den Gefängnisakten leerte er die Latrinen und fiel nicht wesentlich auf. Genau das zeigt auch das Bild, das Lagrange von ihm malte.

Wobei ich persönlich jeden, der unter den damals herrschenden Bedingungen die Latrinen leerte, für einen Held halte. Henri Charrière war wohl ein Geschichtensammler, er erzählte von Dingen, die er selbst so gar nicht erlebt haben konnte: Er beschrieb das Bagne, wie es 20 Jahre vor seiner Zeit war.

Wir schlendern über den Hügel hinunter zum Strand und blicken bald auf die vom Meer umtoste Ile du Diable. Dorthin kamen die Verbannten, die Staatsfeinde wie Alphonse Dreyfus. Von dort gab es kein Entrinnen, bis heute ist kaum ein Anlanden möglich. Zu Zeiten des Gefangenenlagers gab es eine Art Kabelverbindung zwischen der Ile du Diable und der Ile Royal, mit der Nahrungsmittel hin und her transportiert wurden.

Ile du Diable, rechts die Ruine der Kabelverbindung

Von da, wo wir stehen, haben wir einen guten Blick zu dem Schwimmbecken, das die Gefangenen dem Meer abgetrotzt haben, indem sie mit großen Steinblöcken eine kleine Barriere bauten. Und da sind sie wieder, die Kinder.

Heute tummeln sich Familien in dem Becken, im Bagne der Bagnards.

Badespaß im Bagne der Bagnards, dem Becken der Sträflinge

„Baden im Schwimmbecken der Bagnards“

So wirbt ein Reiseprospekt in Cayenne für einen Ausflug auf die Iles du Salut. Baden in den Pools der „Badner“, der Gefangenen, die ihren Namen – Bagnards – von den Badehäuser haben, in denen einst die Kriegsgefangenen untergebracht waren. Auch die Gefangenenlager heißen „Bad“: Bagne.

Verleugnung? Vergangenheitsbewältigung? Tünche?

In der Zeitleiste im Museum steht, dass 1604 die gesamte Küste zwischen dem Amazonas und dem Orinoco für französisches Territorium wurde. Dass in der Folgezeit Portugiesen, Spanier und vor allem Holländer und Engländer diese Küste den Franzosen immer wieder blutigst streitig machten, wird elegant verschwiegen oder auf eine andere Tafel verlegt. Es klingt auch fast schon human, wenn da steht, dass von 1867 bis 1887 keine Europäer mehr in die Strafkolonie geschickt wurden.

Als ob Araber und Annamiten keine Menschen wären! Denn diese wurden nach wie vor nach St. Laurent, St. Jean, Iles und rund 50 anderen Bagnes hier verschifft, theoretisch, um die Sümpfe trockenzulegen und Zuckerrohr anzubauen. Denn die Sklaverei war abgeschafft worden, sie galt fortan als unmenschlich.

Die Palmen und die tropische Vegetation erobern sich die Insel zurück, Kinder kreischen durch das Tosen des Meeres, die Häuschen der Wärter werden renoviert und können heute von Urlaubern gemietet werden.

Wärterhäuser auf Royal, Iles du Salut

Mir fällt ein Ausflug in St. Petersburg ein. Wir waren in einem der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglichen Teil des Katharinenpalastes, ein Trakt, der relativ verfallen war. Jemand fragte Julia, meine Freundin und Fremdenführerin, warum man die Wandmalereien, deren Herrlichkeit sich nur mehr erahnen ließ, nicht restauriere?

„Wie denn? So wie Katharina die Große sie hatte? Oder einer der nachfolgenden Zaren? Jeder hat diese Wände nach seinem Geschmack übermalen lassen und alle wären erhaltenswert.“

So ist das. Wer an der Macht ist, nimmt keine Rücksicht auf die Vergangenheit, er gestaltet die Gegenwart, so wie sie ihm gefällt. Dabei kann die Macht durchaus vom Volke aus gehen. Von Familien mit lachenden, plantschenden Kindern. Oder von der Natur, der es völlig egal ist, wieviel Leid und Brutalität diese Insel gesehen hat. Heute deckt sie alles sanft zu und macht die Ile Royal zu einem tropischen Paradies.

In dem gebadet wird.

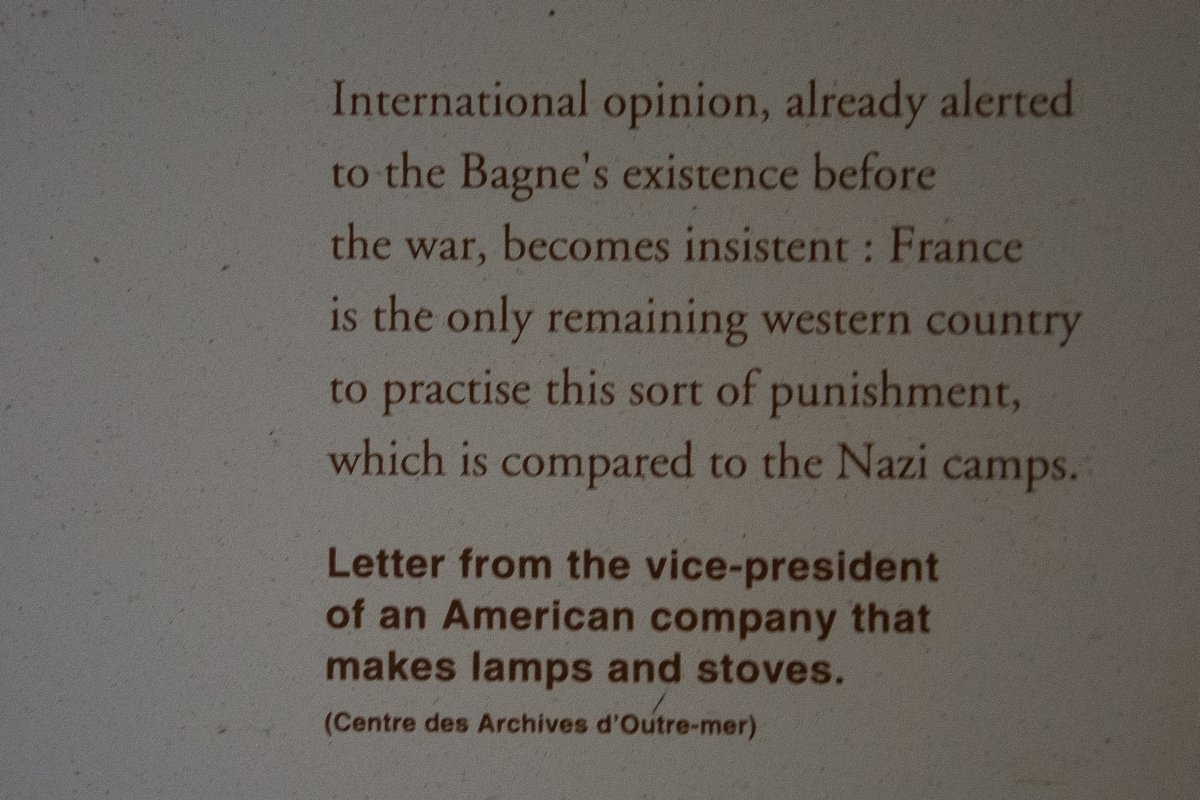

Manche behaupten, die Franzosen erfanden mit den Bagnes hier die Industrialisierung der Gefangenenlager. Sie wären Vorbild gewesen für deutsche Konzentrationslager und Guantanamo. Wer das Lager auf St. Joseph gesehen hat, der glaubt das. Zelle reiht sich an Zelle, Trakt an Trakt. Wie viele Gefangene harrten hier in ihren Zellen aus, ohne jemals aus ihnen raus zu kommen? Monatelang, jahrelang nicht? Geplagt von der Witterung, der ewigen Dunkelheit und Stille, der Hitze, Feuchtigkeit, Hunger, Durst, Durchfall, giftigen Skorpionen und anderem Getier? 600? Weniger? Mehr? Nur wenige überlebten.

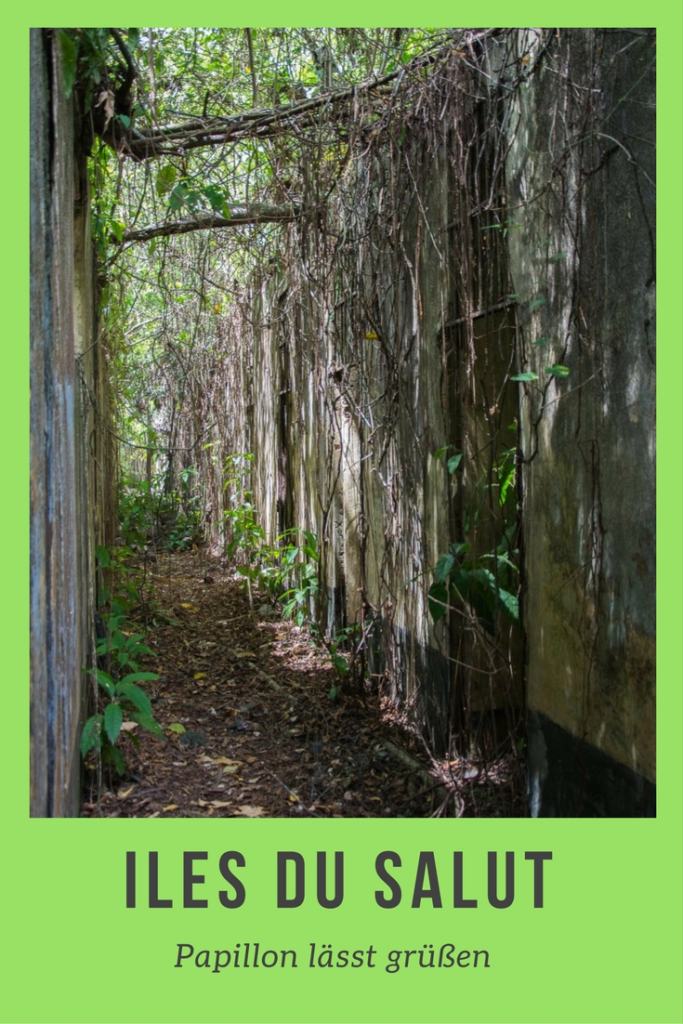

Heute holt sich die Natur auch diesen Teil der Vergangenheit zurück. Epiphyten sitzen auf den Mauern, lange Lianen hängen in die Zellen, dicke Wurzeln bahnen sich ihren Weg, riesige Bäume sprengen die Mauern. Das Dach fehlt, ebenso die eisernen Türen, Spinnweben ersetzen sie. Ein riesiger Tausendfüßler verschwindet in einem Loch in der Wand. Plötzlich ein Rascheln über mir, etwas Schweres fällt aus dem Geäst, ich ducke mich instinktiv – schließlich wachsen hier Kokosnüsse und die sind ganz schön tödlich, wenn sie auf menschliche Köpfe treffen. Doch nein, vor meinen Füßen landet ein riesiger, grüner Leguan. Schneller als ich mich wieder aufrichten kann, huscht er in das Dickicht einer Zelle und aus meinen Augen.

Der Weg zum Bagne auf St. Joseph

Ruinen des Bagne auf St. Joseph, Iles du Salut

Ruinen des Bagne auf St. Joseph, Iles du Salut

Ruinen des Bagne auf St. Joseph, Iles du Salut

Ruinen des Bagne auf St. Joseph, Iles du Salut

Ruinen des Bagne auf St. Joseph, Iles du Salut

Ruinen des Bagne auf St. Joseph, Iles du Salut

Ich glaube nicht, dass die Franzosen grausame Vorbilder für andere waren. Es ist eher so, dass fast alle Völker eine unglaublich rohe Vergangenheit, ja auch Gegenwart, haben. Unsere Vorfahren hatten alle Dreck am Stecken: Afrikaner und Araber waren Sklavenjäger, Portugiesen und Engländer pferchten Menschen auf Schiffe, kochten die Beine von Kindern, um Mütter gefügig zu machen, die Holländer ließen sie ersaufen, etwas Ähnliches lässt die EU auch gerade geschehen; die Spanier rotteten die indigenen Völker Mittel und Südamerikas aus, die Chilenen verkleinerten die dunklen Zellen der Bagnards, so dass die Gefangenen nur drin hocken konnten und ließen sie so lange in dieser Stellung, bis sie wahnsinnig wurden, Elektroschocks, Waterboarding und Vergewaltigung gehören in jedes Folter-Repertoire. Was Pol Phot oder Stalin ihrem Volke angetan haben, sucht seinesgleichen. Die Japaner haben keinen guten Ruf, die Amis nicht, die Tschechen nicht, wir Deutschen schon gar nicht. Die Chinesen fackeln nicht lange, die Mütter der Plaza Mayor in Argentinien suchen immer noch ihre Kinder, na und die Israelis kennen auch keine Skrupel, wenn es um die Palästinenser geht – und umgekehrt.

Hören wir doch auf, mit den Finger aufeinander zu zeigen und gestalten endlich eine friedliche Welt, in der alle Kinder fröhlich plantschen können!

Zurück auf die Ile Royal! Der Eingang eines schmucken Hauses führt ins Grauen. Dahinter verbergen sich jene Zellen, in denen die Gefangenen monate- oder jahrelang ohne Licht und Luft auf wenigen Quadratmetern eingesperrt waren. Alle vierzehn Tage öffnete sich ein Loch in der Tür, sie steckten die Köpfe durch und wurden rasiert. Die Türen fehlen heute, nur eine ist noch da, ich habe den Verdacht, der Touristen wegen. Hinter diesem Trakt ist die Krankenstation, andere stark verfallene Zellen liegen gegenüber. 1938 wurden die letzten Bagnards hierher verschifft, erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Lager geschlossen und die Verbliebenen nach Frankreich repatriiert. Rund 100 unrühmliche Jahre fanden ihr Ende, nachdem das Ausland, aber auch aufgebrachte Franzosen, immer wieder die Schließung der Strafkolonie gefordert hatte.

Vorne Hui hinten Pfui

Zellen auf den Iles du Salut

Zelle mit Pritschenresten

Ruinen

Ein letzter Bagnard?

Hinter den Ruinen spielen Kinder Fußball. Ihre Eltern haben sich in den ehemaligen Wärterhäuschen, die heute als Unterkünfte für Touristen fungieren, eingemietet. Die Wärter waren im Grunde ebenso gefangen wie die Bagnards. Letztere arbeiteten in den Gärten, bauten Wege und Pools, oder halfen in den Familien, als Garçon, als Junge für alles. Solange sie sich betrugen und nicht zu fliehen versuchten, ließen die Wärter sie in Ruhe. Und dennoch fürchteten die Aufseher Aufstände, lebten vermutlich in ständiger Angst in einer Welt voller Gewalt. Die Gefangenen gingen ihren eigenen Geschäften nach, handelten mit Zigaretten, Gefälligkeiten, Aktbildern und „Mädchen“. Ein Menschenleben war nichts wert. Wer zu fliehen versuchte, landete in Dunkelhaft. Zum Essen gab es zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Den Rest mag ich mir nicht vorstellen.

Ein Junge, vielleicht elf und offensichtlich Deutsch verstehend, schüttelt heftig den Kopf, als ich Tomy und Walter erzähle, dass es in dem Wasserreservoir, das die Häftlinge aus dem Fels geschnitten hatten, angeblich noch einen Kaiman gibt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, da ist nur Sumpf, bedeckt von blühenden Wasserhyazinthen. (Später las ich in dem guyanesischem Führer, dass es ihn tatsächlich noch gibt und er in der Trockenheit eine Art Winterschlaf hält). Links davon ist die ehemalige Messe, heute das Restaurant, in dem 0,3l Bier so viel in Euro kosten, wie in Brasilien ein halber Liter in Real. Hinter dem „Meer“, wie das Reservoir hieß, liegen die Gendarmerie, die Kirche, ein ehemaliges Kloster, in dem angeblich auch die Irren unterkamen und daneben das Lazarett für die Aufseher mit der Eismaschine davor und den Leuchtturm und den Hubschrauberlandeplatz dahinter.

Das “Meer” mit einem Krokodil, das Winterschlaf hält

Die Kirche

Das Lazaret der Aufseher

Der Leuchtturm

Das ehemalige Kloster

Die Kirche ist leider geschlossen, ich hätte die Fresken, die Lagrange gemalt hat, teilweise ohne Farbe, mit Pinseln, die er aus seinem eigenen Haar hergestellt hat, gerne aus der Nähe gesehen. Von Schautafeln im Vorraum erfahren wir, dass verschiedene Orden, die Jesuiten und die Schwestern von St. Paul de Chartres, sich eine Weile um die Gesundheit und Seelsorge auch der Gefangenen kümmerten. Zwischen den Zeilen lese ich, dass diese wohl eine große Hilfe für die Sträflinge waren, immer wieder Verbesserungen der medizinischen Versorgung forderten und deshalb von der Verwaltung unerwünscht waren. 1905 mussten sie endgültig gehen, und die Seelen der Bagnards sich selbst überlassen. Ihr Kloster verfiel.

Einen Ort suche ich noch und finde ihn einen kleinen Pfad abwärts hinter dem Leuchtturm: den Friedhof der Kinder.

Der Friedhof der Kinder auf den Iles du Salut

Die erwachsenen Mitglieder der Aufseherfamilien wurden auf St. Joseph bestattet, die toten Sträflinge warf man in den Kanal zwischen den Inseln, wo die Strömung sie fort trug oder die Haie sie fraßen. Nur die verstorbenen Kinder begrub man auf Royal.

Der Friedhof der Aufseher auf St. Joseph

Und hier, zwischen verfallenen Grabsteinen, vor der einzig entzifferbaren Inschrift, dem Grab eines 27 Monate alten Kindes, begreife ich endlich: Hier, in der höllischen Rohheit und Brutalität einer Sträflingskolonie, lebten immer schon Kinder.

Spielten sie Verstecken in leeren Zellen, wachten sie nachts schreiend auf, weil sie träumten in ewiger Dunkelheit eingeschlossen zu sein? Schwammen sie mit den Meeresschildkröten oder fürchteten sie die Haie? Fingen sie Agutis oder jagten sie den Drachen, den Leguanen hinterher? Drohten ihre Eltern mit dem Krokodil oder mit dem Irrenhaus, wenn sie nicht taten, was diese wollten? Verband den einen oder anderen eine heimliche Freundschaft mit einem Bagnard? Schenkten sie einander ein Lächeln oder eine gute Geschichte? Wie war es, hier aufzuwachsen? Vor allem aber: Entwickelten sie Mitgefühl oder versteinerte ihr unschuldiges Herz? Brach ihre Seele?

Können die Kinder heute die Schatten der Vergangenheit mit dem Badewasser ausschütten, kann und darf neues, fröhliches und üppiges Leben hier gedeihen und die Brutalität von 60 Jahren verwandeln in ein Paradies?

Die Realität braucht keine Erlaubnis. Es ist einfach so. Vielleicht sollten wir uns ein Beispiel nehmen und vergeben, damit Leben und Liebe gedeihen können.

Auf die Kinder! Salut!

*Später erfahre ich, dass der Bem-te-vi hier Tyran Kikiwi heißt. Tyrannisch laut ist sein Ruf tatsächlich manchmal.

Der letzte Gefangene testet seine Fluchtmöglichkeiten

INFO Iles du Salut

Die Informationen zu diesem Artikel stammen aus den Schautafeln vor Ort, dem hiesigen Guyana-Führer GUIDE GUYANE 2016-2017 und dem Buch „Wilde Küste“ von John Gimlette: DuMont Reiseabenteuer Wilde Küste: Durch Sumpf und Regenwald zwischen Orinoco und Amazonas

Weitere lesenswerte und informative Artikel findet ihr auf den Blog von ATANGA von 2016

Segler:

Die Inseln werden von Norden aus angefahren, wer von Osten kommt muss erst um die Iles du Diable, dann an Royal vorbei zum Ankerplatz hinter der Mole. Die Bojen sind für die Ausflugsschiffe.

Das Dinghi kann hinter dem Anlegerponton fest gebunden werden.

Es gibt ein Restaurant auf Royal, allerdings nur Menu, keine Imbisse. Es gibt nichts zu kaufen.

Müll kann in dem Gitter-Anhänger auf der Wiese oberhalb des Anlegers entsorgt werden.

Die kleine Fähre nach St. Joseph fährt um 11:00 und etwa um 13:30 hin, und um 14:00 und 15:30 zurück. Tickets sind am gleichen Tag im Hotel erhältlich, kosten 5 Euro pro Person, hin und retour. Anlanden mit dem Dinghi bis 7m ist erlaubt, festmachen hinter dem Ponton. Beste Zeit ab drei halb vier, wenn die Touristen verschwinden und das Licht warm ist.

Auf St. Joseph gibt es absolut nichts zu kaufen, bringt Wasser und bei Bedarf Snacks mit. Außer den überwucherten, beeindruckenden Ruinen des Lagers gibt es einen netten kleinen Strand, ein Handtuch zum Draufliegen kann gute Dienste erweisen.

Der Ankerplatz von der Ile St Joseph aus gesehen

Der Ankerplatz von der Ile St Joseph aus gesehen

Iles du Salut, Französisch Guyana