Smaragd, Rubin, Lencois – Lençoís geschrieben, gesprochen Lenßois – klingt dieses Wort nicht wie ein wertvoller Stein, wie ein Kleinod? Dabei bedeutet es Laken, Betttücher oder Leinen. Aber ist ein wärmendes Tuch in einer kalten Winternacht nicht wertvoller als jeder Diamant? Oder in der gleißenden Sonne der Tropen, ist da ein kühlendes, Schatten spendendes Tuch nicht ein wahrer Schatz?

Lencois – wie ein achtlos hingeworfenes Leintuch faltet sich der Sand der Wanderdüne hinter dem Dorf Cururupu auf. Langsam aber sicher frisst er sich in den Kanal, der den Ort mit dem Meer verbindet. Ein Dorf, aus einer anderen Welt, oder einer Welt dazwischen – ohne Handys, ohne Internet, jedes Fahrzeug, selbst Schubkarren würden hier im Sand versinken – wohl aber mit Satellitenschüsseln vor den mit Blech oder Eternit gedeckten Hütten.

Die Wanderdüne

Satelitenschüssel

Was, um Gottes Willen, bewegt Menschen auf einem kleinen, Wind gebeutelten Eiland, bedroht von steigendem Meeresspiegel und Sand, weit weg von jeglicher Annehmlichkeit der menschlichen Zivilisation zu leben? Nein, es sind nicht nur die Alten hier, hier leben Familien, junge Menschen, Männer, Frauen und Kinder! Die Schule, direkt am Strand gelegen, ist das stattlichste Gebäude.

Dieser Ort wirft Fragen auf:

Woher nehmen die Bewohner das Wasser?

Woher kommt der Strom?

Wohin verschwindet der Müll?

Wohin fließt das Abwasser?

Wovon leben die Menschen hier?

Und warum ist er ein Kleinod, eine Art schillernder, weißer Lapislazuli, ein Lençois eben, zumindest in meinen Augen?

Die Sache mit dem Wasser ist bei einem Rundgang schnell geklärt: In der Mitte des oberen Dorfweges liegen einige Brunnen, aus denen Teils per Hand, teils per Strom Wasser geschöpft wird. Auch sie drohen vom Sand verschluckt zu werden. Durch die Äste, die den Sand von den Höfen fernhalten sollen, erspähen wir auch den einen oder anderen Brunnen. Sie und das Trafohäuschen sind die einzigen Gebäude aus Ziegeln. Das eigentliche Trinkwasser allerdings, bringt Comandante Roberth oder ein anderes Versorgungschiff in Flaschen, da bin ich mir nach einem Blick in den Brunnen sehr sicher.

Und liege damit vollkommen daneben!

Brunnen auf der Dorfstraße

Comandante Roberth legt ab

Woher der Strom kommt, war schon draußen am Meer klar: Drei kleine Windräder versorgen das Dorf mit Energie. Und irgendwie erinnert mich das an Tieta, Tieta aus Agreste, dem Roman von Jorge Amado, in dem eine Puffmutter für die Erleuchtung ihres sandigen Heimatdorfes sorgt…

Die Windräder von Lencois

Wohin der Müll verschwindet, wissen wir auch bald: Das Betttuch deckt ihn zu, die Dünen wandern einfach darüber. Aus den Augen, aus dem Sinn, im Moment jedenfalls!

Das Abwasser ist mir auch nach Tagen noch ein Rätsel, auch, wo sie ihre Toten bestatten.

Und warum ist dieser Ort jetzt so besonders?

Kannst du zwischen den Zeilen lesen?

Laut der Beschreibung eines Seglers, der nie hier war, aber offensichtlich die Angaben eines anderen ins Englische übersetzt hat, leben die Bewohner hier in Palmhütten, sind zum großen Teil Albinos, nicht feindlich gesinnt, aber auch nicht gerade freundlich.

Nun, das stimmt: Die Eingeborenen hier laufen bei der Ankunft eines Schiffes aus einer anderen Welt nicht erwartungsvoll in Scharen am Strand zusammen, auf Geschenke wie Glasperlen oder Kugelschreiber hoffend. Dafür gibt es ein paar ziemlich gute Gründe:

Erstens: Wenn der Fremdling nicht gerade bei Sonnenuntergang eintrifft, ist der Sand glühend heiß – wer bitte verbrennt sich schon freiwillig die Fußsohlen? Tagsüber liegen die Bewohner in ihren Hängematten vor der Glotze, es sei denn sie sind jung genug um in die Schule zu gehen, oder Manns genug, um in der Bar rumzuhängen. Oder sie fischen und holen Garnelen aus den Seitenarmen des Meeres.

Zweitens: Die Aliens sprechen in einer anderen Zunge – keiner kann hier mit ihnen reden. Das macht meiner Erfahrung nach schüchtern und zurückhaltend. Ein einfaches Bom Dia oder Obrigada kann da schon Wunder bewirken, selbst gestammeltes Spanisch baut schon eine Brücke. Das fällt den meisten Franzosen, den häufigsten Besuchern hier, sehr schwer.

Drittens: Schon mal auf die Idee gekommen, dass wir arrogant rüber kommen? Die Hütten sind einfach, aus Holz, oft nur mit Blech gedeckt, sie wirken ärmlich. Ob die Menschen wirklich arm sind, wage ich zu bezweifeln: Viele der Holzhäuschen sind neu und bunt gestrichen, Nahrung – Fische, Garnelen, Kokosnüsse, Hühner, Ziegen und Rinder – , Kleidung, Telefon, Kühltruhen, Fernseher, riesige Satellitenschüsseln und Boxen, Bier und Zigaretten, also das Lebenswichtigste, ist ausreichend vorhanden. Wir Westler könnten dazu neigen ein wenig…, sagen wir distinguiert, auf den betonierten Fußboden und die hölzernen Wände zu blicken.

Bisher hat hier noch jeder freundlichst zurück gewunken.

Ja, wir winken zuerst. Wir grüßen auch zuerst. Einige Kinder sprechen uns an, rufen nach uns, winken ungeniert, sie haben keine Scheu. Sie sind alle sauber und adrett gekleidet. Bald sind wir so bekannt im Dorf, dass sie uns hinterherrufen: Wir sollen Fotos von ihnen machen. Sie alle scheinen Portugiesischer Abstammung zu sein, hie und da mit indianischem Einfluss, es gibt auch tatsächlich ein paar Albinos hier.

Mittagessen in der Pousada

Die Männer in der Palmhütten-Disco neben der Pousada winken mehr als freundlich, ja überschwänglich. Gut, die sind am frühen Nachmittag auch nicht mehr nüchtern. Die junge Frau in der Pousada strahlt übers ganze Gesicht, weil wir bei ihr essen. Bier hat sie keines. Aber einer der Männer aus der Disco, aus der den ganzen Tag laute Musik dringt, schleicht sich an uns vorbei in die Küche und kommt mit einer Flasche Bier wieder raus.

„Cerveja! Eu quero tambêm!“

Ich will auch Bier. Großzügig teilt der der Zahnluckerte seine Flasche mit uns, dafür bekommt er ein paar gegrillte Shrimps.

Wir haben einen neuen Freund!

Auch in der Bar, in der wir endlich unser kaltes Bier bekommen, werden wir vom Dorfältesten freudestrahlend per Handschlag begrüßt: Die Haut hängt in wilden Falten an seinem mageren Körper, ob der Geist auch schon Falten hat, kann ich nicht beurteilen. Wie alt mag er sein? Vielleicht frage ich ihn, wenn ich ihn wieder sehe.

Zäune aus halbwegs geraden Ästen kämpfen gegen den wandernden Sand, versuchen ihn fernzuhalten von den Höfen, Brunnen, Hütten und blühenden Baumen. Ziegen, Hühner, Enten und Esel teilen sich ein paar magere Gräser, unter den Schiffen liegen Hunde im Schatten. Ein Kätzchen schleicht durch den Sand. Manchmal taucht ein Rind auf. Ein paar Küchengeier kreisen über den Mangroven. Irgendwo da drinnen leben die Roten Ibisse, auch Scharlachsichler genannt. Hier, nahe des Äquators, beginnt ihr natürliches Habitat. Wir hatten ja schon welche in Salvador, bei Bom Jesus, gesehen, doch dort gehören die gar nicht hin. Dafür flogen sie gleich in einer ganzen Schar über uns hinweg. Hier zeigen sie sich nur bei Ebbe, dann stapfen ein paar im Schlamm auf und ab und vor Sonnenuntergang in den Mangroven gegenüber. Das leuchtende Rot ihres Gefieders vor dem satten Grün der Bäume oder dem tiefen Blau des Himmels erfreut mein Farben liebendes Auge.

Ilha dos Lencois

Die Dorfsstraße in Lencois

Die Dorfweide in Lencois

Haus und Hof

Mädchen, Hund und Esel

Roter Ibis oder Scharlachsichler in Lencois

Das hier ist ein Naturschutzgebiet. Ob einige der Einwohner als eine Art Ranger arbeiten? Wie gesagt, unter blanker Armut leiden sie hier nicht, aber wie die Menschen hier an Geld kommen, ist mir ein Rätsel.

——-

Ein paar Tage später, nachdem GALATEA und PAPILLON eingetroffen sind, essen wir wieder in der Pousada zu Mittag. Renata, die Wirtin kocht Fisch oder lokal gefangene Garnelen in Soße, nicht abwechslungsreich, aber sehr lecker. Ich darf ihr Telefon benutzen, das heißt, unsere Töchter rufen bei ihr an. Während ich auf den Anruf warte, liege ich in der geknüpften Hängematte, neben mir die neunjährige, Daumen lutschende und Bild hübsche Nachbarstochter. Ich zeige auf meine Fettpölsterchen, dich sich durch die groben Machen zwängen, verziehe grinsend das Gesicht, sie kichert in sich hinein – einen Moment lang sind wir Verbündete.

Nach dem Essen wandern wir zur großen Düne. An ihrem Fuße erfahre ich, woher das Trinkwasser wirklich kommt: Am Boden einer mit Palmblättern abgedeckten Grube sammelt sich klares, sauberes Süßwasser, kaum hundert Meter vom Meer entfernt und auf gleicher Höhe. Eine Frau wirft einen flachen Kanister hinein, und mit einem gekonnten Schwung zieht sie ihn wieder hinaus – zur Hälfte gefüllt mit gutem Wasser, das ihr Mann in große Kanister füllt. Später treffen wir noch ein paar junge Mädchen, die nur einen offenen Kübel haben und versprechen ihnen, am Montag unsere leeren 5l Kanister mitzubringen. Sie quietschen vor Vergnügen, als Tomy sich an der Handpumpe, die ein paar Meter weiter ungenutzt steht, nass spritzt.

Frischwasser

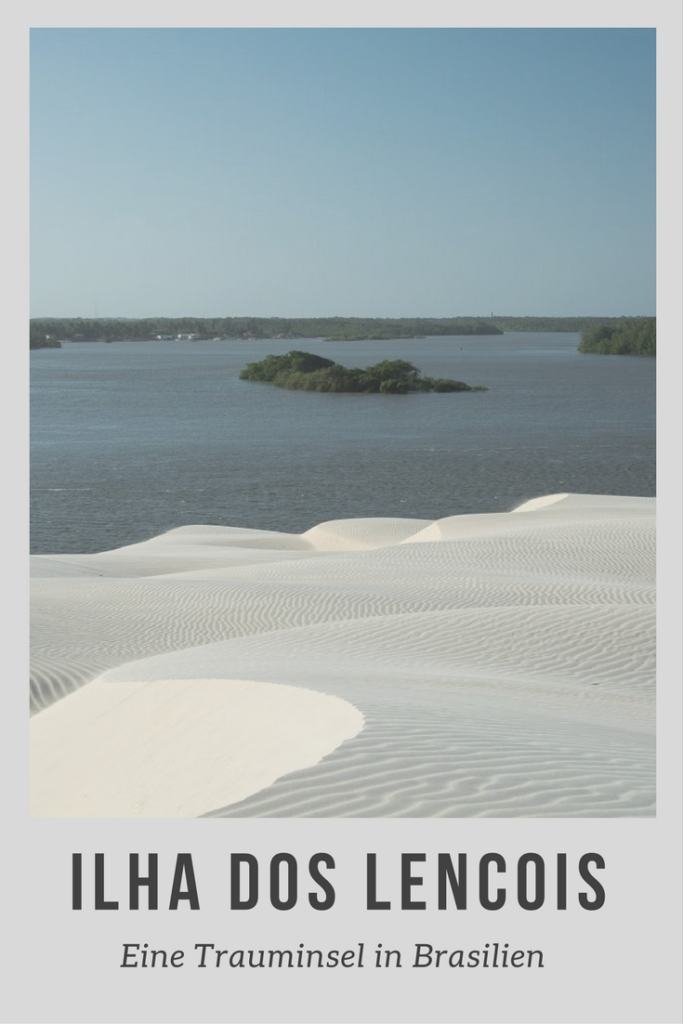

Die Düne, ihre Falten und Fältchen, Licht und Schatten in der flachstehenden Sonne sind überwältigend schön. Wir können uns kaum sattsehen: Welch ein verzaubernder Ort! In Worte sind das sanfte Gold, die vollkommenen Hügel, die sandigen Wellen und die Messer scharfen Abbruchkanten nicht zu fassen. Meine Füße verwandeln sich in Sinnesorgane, die genüsslich im warmen Sand versinken. Mir kommt der Gedanke, ob unser Spuren etwas verändern? Unmerklich zuerst, aber doch dem Flug der Sandkörner eine andere Richtung gebend, somit den Aufbau verändernd und vielleicht auch den Weg der Düne.

Düne auf der Ilha dos Lencois

Düne in Lencois

Düne in Lencois

Am Rückweg zu den Dinghis frage ich die Frauen neben der Bar nach Natalias Laden. Eine mollige, blonde Frau lächelt erstaunt: „Voçe conneçe meu nome! Sie kennen meinen Namen!“ Grellpinken Lippenstift trägt sie, ihre blau lackierten Fußnägel graben sich in den weißen Sand als sie vor uns her zu ihrem Laden geht: Hier gibt es doch tatsächlich jeden Donnerstag frisches Obst und Gemüse! Tomaten, Bananen, Süßkartoffeln und eine Avocado verstaut Natalia in meinem Beutel.

Am nächsten Morgen nutzen wir die starke Ebbe und spazieren um die Landspitze hinter die Mangroven und zu den Windrädern. Anna Maria und ich versinken dabei ziemlich tief im Morast, aber schließlich finden wir den Weg. In einem kleinen Meeresarm fangen drei Menschen Fische, Krabben und Garnelen – für einen Fischeintopf wird es reichen.

Fischer in Lencois

Hier gehen die Menschen nicht einkaufen. Wer essen will, muss fischen, wer trinken will, muss schöpfen.

Hinter den Mangroven, in der Wüste der Sandbank treffen wir auf seltsame Tiere, die aus einem Sciene Fiction Film gefallen und hier gelandet sein müssen! Sie sehen alle sehr freundlich und liebevoll aus. Ob sie morgen noch da sein werden?

Ein freundlches Tier

Es ist kaum zu glauben, dass sich hier wenige Stunden später das Meer tosend bricht. Wasser über den Sandbänken und Wind über der Düne – diese Landschaft verändert sich ständig, sie wächst, gedeiht, deckt zu und erstickt jegliches Leben unter ihr.

Der Fluß bei Ebbe, Ilha dos Lencois

Flut auf der Ilha dos Lencois

Wir lassen den (Mit)tag bei einem kalten Bier ausklingen, inmitten der Fischer, die hier ihren Sonntag genießen. Ich laufe schnell rüber in die Pousada, um für den nächsten Tag Mittagessen zu bestellen. Auf der Veranda in den Hängematten lungern Renata und ihre Freundinnen herum, alle mit roten Lippen und fein geschminkt. Eine der Frauen ist für die Maniküre zuständig. Renata teilt mit mir schwesterlich ihren Caipirinha. Die Frauen sind heiter und gelöst. Ob heute ein Fest sei, frage ich, aber nein, nur Sonntag und da machen sie sich hübsch.

„ Que pena, wie schade,“ sage ich, „Jetzt seid ihr alle so schön, aber wenn die Männer von der Bar kommen sind sie müde!“

Sie lachen.

Und für einen magischen Moment bin ich Teil dieses Frauenkreises, Teil eines Vertrauens, das bis ins Innerste reicht.

Wenn ich eine Weile hier bliebe, würde ich das Fischen lernen? Das Wasserschöpfen? Oder wie Zicklein geschlachtet werden? Würde mir der Strom von Ebbe und Flut durch die Adern fließen? Würde ich Teil dieser Gemeinschaft werden, dieses kostbaren Ortes am Rande des Atlantiks, von dem es seinesgleichen nicht mehr viele gibt?

Am Ende lasse ich doch noch ein paar Glasperlenarmbänder hier, für die Manikürenfrau, Renata und ihre Freundin.

Mao e Pe in Lencois

INFO Ilha dos Lencois

Hier gibt es die Revierinfo als PDF

Mehr Bilder gibt es hier – der Blog ist leider auf Französisch, aber sehenswert!

Ilha dos Lencois